《张掖有种·种天下——国家级玉米种子优势核心基地改革实践录》全链升级篇——

张掖玉米种业的三年之变

20世纪60年代,原张掖地区农科所研究员在甘州区新墩公社园艺大队的土地上,播下了第一颗制种玉米的种子。此后,张掖发展玉米种业的步伐从未间断——

2006年,张掖市玉米制种面积突破百万亩;

2011年,“张掖玉米种子”成为国内首个也是唯一的农作物种子地理证明商标;

2013年,张掖市被农 业 部认定为“国家级杂交玉米种子生产基地”;

2022年,张掖市探索推行玉米制种基地竞争性配置改革;

2024年,省委赋予张掖“一屏三地”功能定位,要求加力培育全国现代种业发展高地。

截至目前,全市玉米制种面积稳定在100万亩以上,年产玉米种子达到4.5亿公斤,全国每两粒玉米种子就有一粒产自张掖,可供应全国3亿亩大田玉米用种需求,研发—生产—加工—营销全产业链发展格局初步形成。

这是一个持续了65年的故事,却在近三年间悄然发生变化……

检穗、烘干、脱粒、精选、包衣、包装——这是一粒玉米种子在玉米制种工厂车间里的全部流程。伴随着烘干仓的热风和传输带上哗哗玉米声响,曹宏喜已经在恒基利马格兰种业有限公司的玉米种子加工车间里干了13年。从检穗员到后工段主管再到加工厂厂长,曹宏喜的13年也是恒基利马格兰种业有限公司发展的13年。直到现在,他依然记得建厂之初的情景。

“2012年3月26日,工厂车间开始建设;9月2日,第一车玉米棒子进厂”,曹宏喜说道,“最初厂里各方奔波,只争取配置了5000亩基地。”

如今,站在自动化生产线旁,曹宏喜看着每分钟可处理1吨种子的揉搓脱粒机发出感慨:“谁能想到,三十年前还只能通过手工脱粒。现在从鲜果穗烘干、脱粒、精选、包衣、包装到成品入库全部实现自动化,田间采收到成品出库只需要4天时间,比传统时间缩短了一个月。”几米外的仓储区,工人们正将包装好的种子码放成整齐的方阵,这些种子即将发往东北、华北、黄淮海等玉米主产区。

企业的跨越式发展折射出我国种业振兴的轨迹。2012年建厂时,恒基利马格兰的加工车间仅有两条半自动化生产线,年加工量不足8000吨。如今,通过引进分子标记辅助育种技术配合自主研发的筛选智能加工系统,恒基利马格兰在张掖种业企业中综合实力排名前列,2024年通过玉米制种基地竞争性配置基地20000亩。

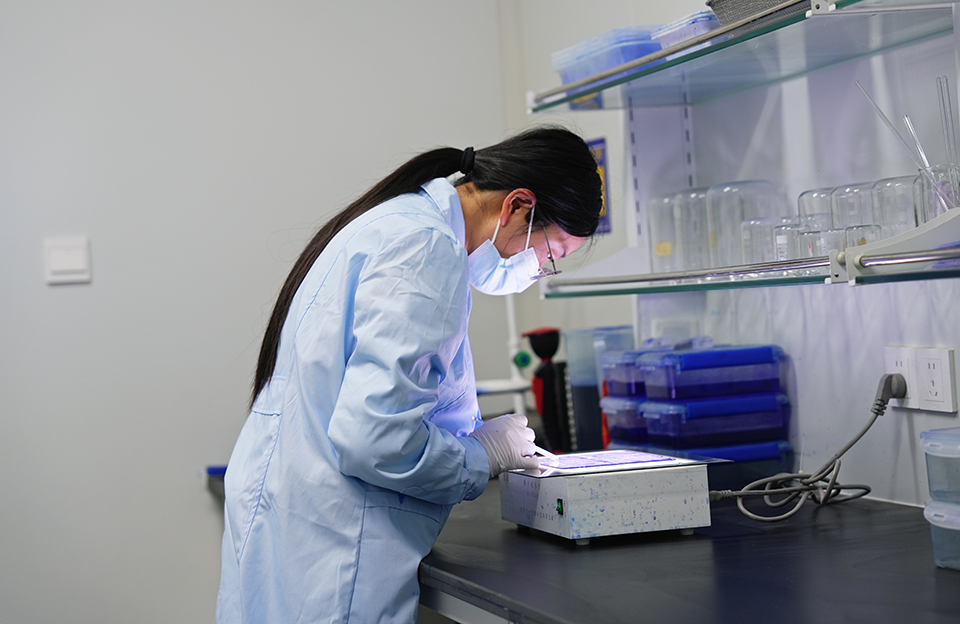

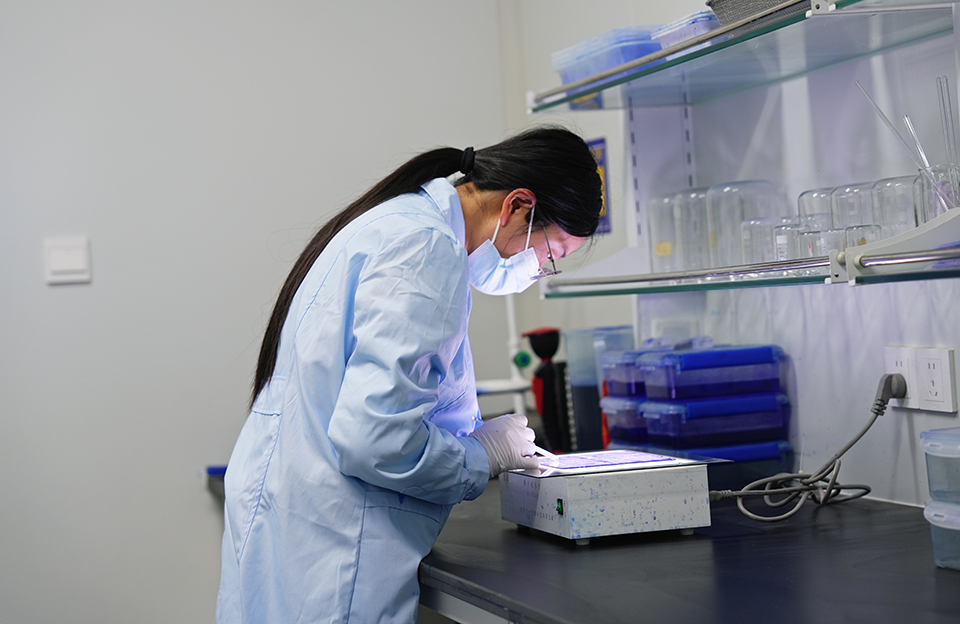

车间外的故事同样精彩。2022年开始,随着玉米制种基地竞争性配置改革的深入推进,优势企业投资张掖长期发展的积极性明显增强,部分企业陆续在张掖布局育种研发硬件设施,金葵花种业与非洲科学院合作建立院士工作站、金种源种业与河南农大共建科研平台、甘肃农垦亚盛种业投资建成张掖育种站、高台先行种业建成种子研究院、甘肃中作种业建成育制种科研中心……依托新建育种研发平台,企业大力开展种质资源开发利用、育种研发、新品种区试等工作,2022至2024年改革三年来通过审定玉米新品种约占近15年来总数的一半,其中国审品种占比高达71.5%。

2024年5月,国家玉米育种能力提升项目——西北科研中心在张掖市登海种业有限公司建成投用,以张掖登海为研发主体,中科院、中国农大等高校院所为主要研发力量的育种团队扎根张掖,将玉米种子突破性新品种研发的论文写在了张掖大地上。

张掖的天然优势为育种研究提供了“天然实验室”。这里光照充足、昼夜温差大、病虫害少,加上独特的隔离条件,成为玉米育种的黄金地带。“我们模拟了东北寒地、黄淮海盐碱地等不同生态区的气候环境,研发具备抗寒旱、耐盐碱、抗病虫害和除草剂的新品种,筛选出的新品种适应性更强”,张掖市登海种业有限公司总经理韩慧介绍道。

从传统的“脚步丈量田地”到现在集数据交换、北斗定位、气象预警、土壤环境、病害防治和质量管控为一体的田间智慧系统;从传统的“20天自然晾晒”到现在循环流化床锅炉81小时精准烘干、日烘干玉米鲜穗1000吨以上的“超级加工车间”……在张掖登海,科技创新、产业升级的步伐始于育种、却不止于育种。

“种业竞争从来都是科技竞争”。韩慧站在公司专利墙前向记者说道。墙上密密麻麻的证书记录着企业的创新足迹:127项国家专利、6个行业标准、3项国际认证。最引人注目的是刚刚获得的“国家种业阵型企业”奖牌,标志着张掖市登海种业有限公司已跻身国家种业振兴第一梯队。

育、繁、推“三部曲”,种质资源研发是命脉,种子生产加工是核心,企业自主营销结算是关键。伴随改革政策效应持续显现,玉米制种企业的总部公司开始陆续将部分品种授权张掖自主营销结算,自主营销结算种子数量从2021年的0.43亿公斤增加到2024年的1.36亿公斤。同时,企业总部研发的新品种也陆续授权张掖子公司申请审定,2024年本地营收品种生产面积达到35.15万亩,较改革前增幅268.8%。

三年前,“研发销售两端在外、产业链中间环节在张”的发展模式一度制约张掖现代种业发展,整个产业长期处于产业链的最初级和价值链的最低端;

三年后,玉米制种基地竞争性配置改革效应凸显,产业生态逐步向全产业链延伸拓展,企业利润水平实现飞速增长,2024年玉米种业全产业链产值达到110.2亿元,较2021年67.8亿元增加42.4亿元、增幅62.5%;当年全市玉米制种企业税收净入库总额1.21亿元,较2021年0.35亿元增加0.86亿元、增幅245.7%。

“如果满分是10分的话,我打100分!”

谈及玉米制种基地竞争性配置改革,韩慧毫不吝啬给出了超出预期的评价。相信这不只是韩慧本人的个例感受,而是时代浪潮下张掖制种人的共鸣——改革洪流奔涌向前,企业、农户、政府三方"互利共赢"的局面已初见雏形,全国玉米制种基地、加工基地、集散中心和价格形成中心在张掖渐成体系,"张掖有种·种天下"的美好愿景正加速绘就。(张掖市融媒体中心记者 乔伟 吴玉杰 王钰 黄学超)

《张掖有种·种天下——国家级玉米种子优势核心基地改革实践录》全链升级篇——

张掖玉米种业的三年之变

20世纪60年代,原张掖地区农科所研究员在甘州区新墩公社园艺大队的土地上,播下了第一颗制种玉米的种子。此后,张掖发展玉米种业的步伐从未间断——

2006年,张掖市玉米制种面积突破百万亩;

2011年,“张掖玉米种子”成为国内首个也是唯一的农作物种子地理证明商标;

2013年,张掖市被农 业 部认定为“国家级杂交玉米种子生产基地”;

2022年,张掖市探索推行玉米制种基地竞争性配置改革;

2024年,省委赋予张掖“一屏三地”功能定位,要求加力培育全国现代种业发展高地。

截至目前,全市玉米制种面积稳定在100万亩以上,年产玉米种子达到4.5亿公斤,全国每两粒玉米种子就有一粒产自张掖,可供应全国3亿亩大田玉米用种需求,研发—生产—加工—营销全产业链发展格局初步形成。

这是一个持续了65年的故事,却在近三年间悄然发生变化……

检穗、烘干、脱粒、精选、包衣、包装——这是一粒玉米种子在玉米制种工厂车间里的全部流程。伴随着烘干仓的热风和传输带上哗哗玉米声响,曹宏喜已经在恒基利马格兰种业有限公司的玉米种子加工车间里干了13年。从检穗员到后工段主管再到加工厂厂长,曹宏喜的13年也是恒基利马格兰种业有限公司发展的13年。直到现在,他依然记得建厂之初的情景。

“2012年3月26日,工厂车间开始建设;9月2日,第一车玉米棒子进厂”,曹宏喜说道,“最初厂里各方奔波,只争取配置了5000亩基地。”

如今,站在自动化生产线旁,曹宏喜看着每分钟可处理1吨种子的揉搓脱粒机发出感慨:“谁能想到,三十年前还只能通过手工脱粒。现在从鲜果穗烘干、脱粒、精选、包衣、包装到成品入库全部实现自动化,田间采收到成品出库只需要4天时间,比传统时间缩短了一个月。”几米外的仓储区,工人们正将包装好的种子码放成整齐的方阵,这些种子即将发往东北、华北、黄淮海等玉米主产区。

企业的跨越式发展折射出我国种业振兴的轨迹。2012年建厂时,恒基利马格兰的加工车间仅有两条半自动化生产线,年加工量不足8000吨。如今,通过引进分子标记辅助育种技术配合自主研发的筛选智能加工系统,恒基利马格兰在张掖种业企业中综合实力排名前列,2024年通过玉米制种基地竞争性配置基地20000亩。

车间外的故事同样精彩。2022年开始,随着玉米制种基地竞争性配置改革的深入推进,优势企业投资张掖长期发展的积极性明显增强,部分企业陆续在张掖布局育种研发硬件设施,金葵花种业与非洲科学院合作建立院士工作站、金种源种业与河南农大共建科研平台、甘肃农垦亚盛种业投资建成张掖育种站、高台先行种业建成种子研究院、甘肃中作种业建成育制种科研中心……依托新建育种研发平台,企业大力开展种质资源开发利用、育种研发、新品种区试等工作,2022至2024年改革三年来通过审定玉米新品种约占近15年来总数的一半,其中国审品种占比高达71.5%。

2024年5月,国家玉米育种能力提升项目——西北科研中心在张掖市登海种业有限公司建成投用,以张掖登海为研发主体,中科院、中国农大等高校院所为主要研发力量的育种团队扎根张掖,将玉米种子突破性新品种研发的论文写在了张掖大地上。

张掖的天然优势为育种研究提供了“天然实验室”。这里光照充足、昼夜温差大、病虫害少,加上独特的隔离条件,成为玉米育种的黄金地带。“我们模拟了东北寒地、黄淮海盐碱地等不同生态区的气候环境,研发具备抗寒旱、耐盐碱、抗病虫害和除草剂的新品种,筛选出的新品种适应性更强”,张掖市登海种业有限公司总经理韩慧介绍道。

从传统的“脚步丈量田地”到现在集数据交换、北斗定位、气象预警、土壤环境、病害防治和质量管控为一体的田间智慧系统;从传统的“20天自然晾晒”到现在循环流化床锅炉81小时精准烘干、日烘干玉米鲜穗1000吨以上的“超级加工车间”……在张掖登海,科技创新、产业升级的步伐始于育种、却不止于育种。

“种业竞争从来都是科技竞争”。韩慧站在公司专利墙前向记者说道。墙上密密麻麻的证书记录着企业的创新足迹:127项国家专利、6个行业标准、3项国际认证。最引人注目的是刚刚获得的“国家种业阵型企业”奖牌,标志着张掖市登海种业有限公司已跻身国家种业振兴第一梯队。

育、繁、推“三部曲”,种质资源研发是命脉,种子生产加工是核心,企业自主营销结算是关键。伴随改革政策效应持续显现,玉米制种企业的总部公司开始陆续将部分品种授权张掖自主营销结算,自主营销结算种子数量从2021年的0.43亿公斤增加到2024年的1.36亿公斤。同时,企业总部研发的新品种也陆续授权张掖子公司申请审定,2024年本地营收品种生产面积达到35.15万亩,较改革前增幅268.8%。

三年前,“研发销售两端在外、产业链中间环节在张”的发展模式一度制约张掖现代种业发展,整个产业长期处于产业链的最初级和价值链的最低端;

三年后,玉米制种基地竞争性配置改革效应凸显,产业生态逐步向全产业链延伸拓展,企业利润水平实现飞速增长,2024年玉米种业全产业链产值达到110.2亿元,较2021年67.8亿元增加42.4亿元、增幅62.5%;当年全市玉米制种企业税收净入库总额1.21亿元,较2021年0.35亿元增加0.86亿元、增幅245.7%。

“如果满分是10分的话,我打100分!”

谈及玉米制种基地竞争性配置改革,韩慧毫不吝啬给出了超出预期的评价。相信这不只是韩慧本人的个例感受,而是时代浪潮下张掖制种人的共鸣——改革洪流奔涌向前,企业、农户、政府三方"互利共赢"的局面已初见雏形,全国玉米制种基地、加工基地、集散中心和价格形成中心在张掖渐成体系,"张掖有种·种天下"的美好愿景正加速绘就。(张掖市融媒体中心记者 乔伟 吴玉杰 王钰 黄学超)